2020/9/8

イベントレポート

8月29日(土)

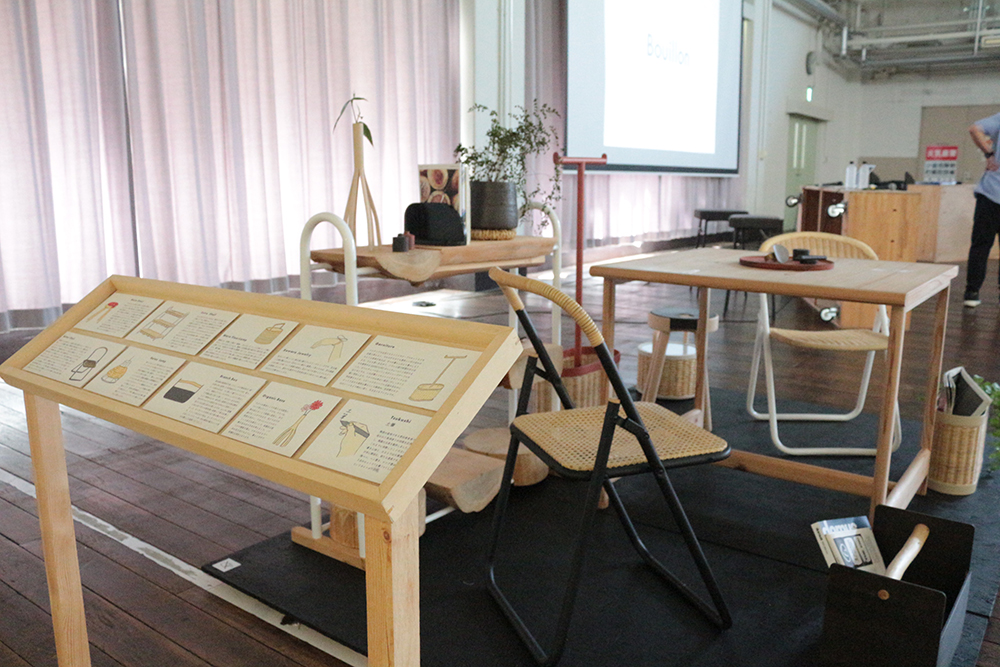

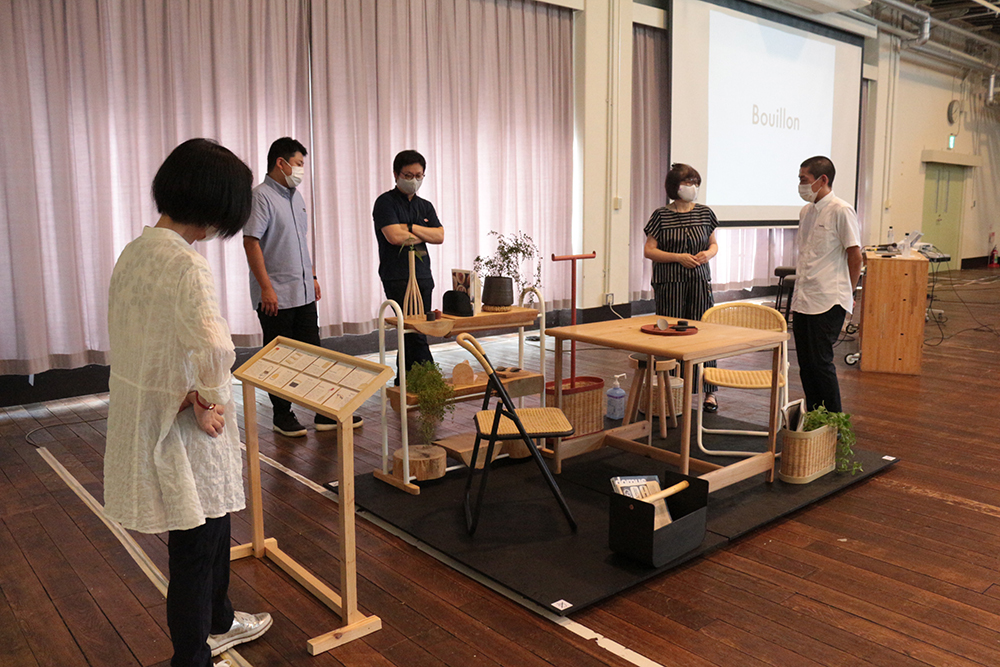

「ブイヨン」と聞いてみなさんが想像するのは、おそらく料理の味を整えてくれるキッチンの救世主である、あのブイヨン。料理に「うまみ」を足してくれる大事な調味料ですが、今回KIITOがお招きしたのは、名古屋を拠点に活動するデザインスタジオ「Bouillon(ブイヨン)」です。今回の+クリエイティブレクチャーでは、Bouillonの服部隼弥さんと那須裕樹さんのおふたりから、コンセプトである「うまみのきいた暮らし」を軸に、活動内容や作品に関するお話をうかがいました。会場となるKIITOホールには、Bouillonの作品が実際に展示され、レクチャー開始前にすでに興味津々の様子で参加者たちが集まっていました。

料理をする上での野菜と同じで、ものづくりをするときも「素材」というものの存在が必要不可欠です。おふたりはよく「木などの素材そのものから“うまみ”を抽出しているんですか?」と聞かれるそうですが、Bouillonは「Material(原料、材料)」、「Culture(文化、伝統)」「History(歴史、背景)」、「Character(役割、印象)」「Community(関係性、相性)」といったさまざまな要素を全てひっくるめて「素材」と考えているとのこと。いわゆる物理的な材料だけではなく、要素を混ぜ合わせながらおこなうデザインワークから生まれるものを「うまみ」と呼んでいるのです。

このコンセプトは、2016年から活動を始めたBouillonが作品づくりを続けていく中で徐々に固まっていったと言います。

中でもコンセプトがよく現れているのが、最初の作品である「Warm stool」。愛知県の知多半島でつくられる「常滑焼」と呼ばれるやきものの中でも、急須などに使われている「朱泥(しゅでい)」という土を用いて作られたスツールです。やきものは前述の急須のように主に道具として使われるものが多く、実は家具は少ないというのが現状です。

「木などの素材は道具やプロダクトとして存在するのに、なぜやきものは道具に発展しないのか?」

そんな疑問が、のちにシリーズ化するやきものの家具づくりの出発点となりました。

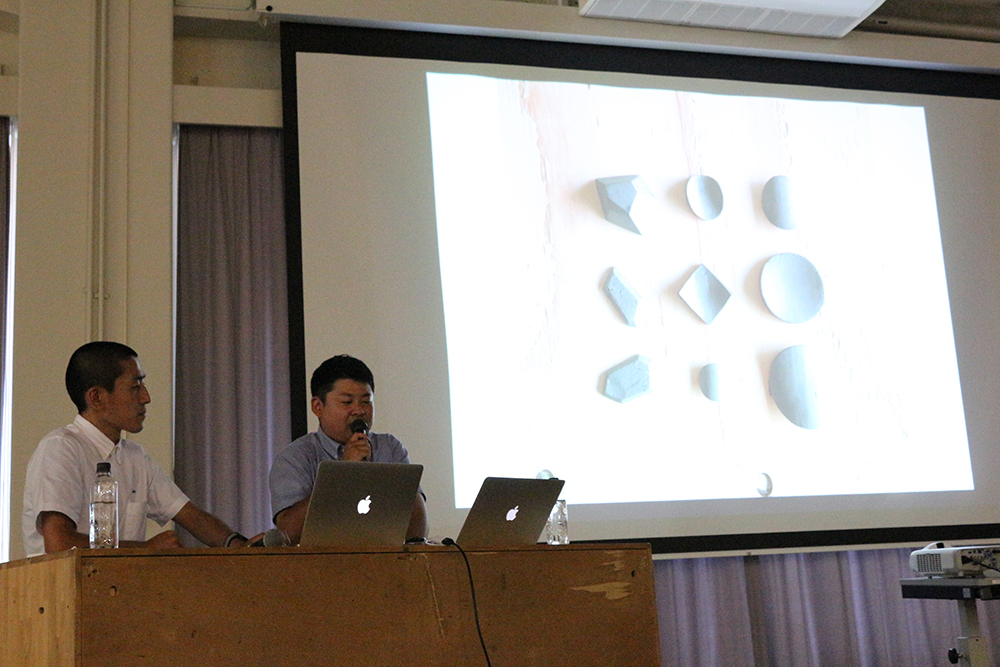

朱泥の色や特性、出来上がったもののあたたかみに魅力を感じてスツール製作を始めたBouillonでしたが、なかなか思うような形にたどり着きません。そこでおふたりは、改めて常滑のまちをリサーチしてみることに。すると、訪れたやきもの資料館で、これまでの日本の歴史の中で身の回りのあらゆるものがやきものでつくられていた時代があったことを知りました。その理由は数あれど、「使い心地がよかった」ことはおそらく間違いない……そう考えたBouillonは、現代の生活の中で自分たちにとってやきものがどのような役割を持つのか、という視点で捉え直してみることにしました。

そうして行き着いたのが、「お湯を入れた湯呑を手で持つとあたたまる」という日常の一場面。

この“手で持ってあたたかさを感じる”瞬間から着想を得て、お湯を入れたら家具として成り立つのではないか、と考え生まれたのが「Warm stool」です。海外の展示会で発表する機会もあり、実際に訪れたかたがスツールに座って驚く様子もご紹介いただきました。「おしりがあたたかいというのは万国共通で気持ちの良いものなんだな、ということがよく分かりました」と服部さんも当時を振り返ります。

多くの展覧会に「Warm stool」を出展するなかで、とある海外メディアが「Back to the begining」という見出し付きで記事を掲載したことがありました。さまざまな捉え方ができるこのワードですが、これがBouillonにとってひとつの「問い」のような存在になったといいます。古いものを見るという意味なのか、古い素材を使うという意味なのか。服部さんの中でも年々解釈が変わっている「Back to the begining」という言葉は、5年経った今でも大切にしているのだそう。

このような経緯もあり、「Warm stool」はデザインスタジオBouillonの方向性を示すきっかけになったプロジェクトとなりました。

このほかにも、アップサイクルデザイン(使われなくなったモノをもう一度使えるようにするだけでなく、より良いものに作り変えて、付加価値を与えるデザインの手法)の「Baton」シリーズでは、パイプ椅子や会議用の折りたたみ長机、体育館の照明ガード、シートベルトなど、使われなくなった製品の本来の役割を残したまま家具らしい印象に生まれ変わらせる活動をしています。「Extra」と呼ばれる丸太を使った家具シリーズもそうですが、Bouillonのおふたりの活動には、まず産廃業者や丸太の製材工場など、素材そのものの姿を現場に見に行くリサーチが含まれます。使われなくなったパイプ椅子や伐採された木の端材が、どう加工されてどこへ向かうのか。その流れを実際に知ることも、おふたりが作品の着想を得るための重要な過程のひとつなのです。

昨年初の個展を開いたBouillonは、その展示で初めて、これまでの作品をすべて並べてみる、ということを試みたそうです。「実際の生活空間に置かれたらどうなるのか」という部分はもちろん製作中にも想像しているとのことですが、実験過程も含めて改めて目に見えるかたちにしたことで、自分たちのモノに対する距離感を捉えることができた、と服部さん。シンプルでありながらも癖になる、生活に溶け込むような家具づくりを掲げるBouillonは、「特性」を「機能」として表現することで、見た目だけではないそのモノの良さを伝えていきたい、と語りました。

――

トーク後半は、今回のチラシのビジュアルデザインを担当した名古屋芸術大学の水内智英さんにも加わっていただき、Bouillonの活動のさらなる魅力に迫りました。水内さんはBouillonのおふたりと一緒に仕事をしたこともあり、もともとBouillonの「働き方」に興味があったと言います。トーク前半で紹介された作品の数々の製作過程についても「さらっと紹介してましたけど、あんなことそう簡単にはできないでしょ!」と思っていたという水内さん。おふたりがどうやって発想して、どう素材と向き合っていくかが純粋に気になっていたこともあって、仕事で声をかけたそうです。

「今回のレクチャーで初めて作品の詳細を聞いて、やっぱり2人は“優しい”んだなと感じました。ひとつひとつのプロダクトが愛おしいというか。とても丁寧につくられていることがよく伝わってきます」。

普通なら見逃してしまう部分に目を向けてきっちり立ち止まるという、言ってしまえば「面倒くさい」作業をしっかりこなしていることがBouillonとしての価値を高めている、と水内さんは語ります。

また、作品づくりにおいて議論を重ねるというBouillonのスタイルについては、那須さんからお話しいただきました。

「工場などによく行くという話をしたと思うんですが、現場で聞いた何気ない言葉がヒントになったりするんです。瓦のジュエリー作品をつくったとき、最初は素材の魅力を探るためいろいろと試行錯誤していたんですが、職人さんの“瓦はやっぱり空の下でキラッと光るのが良いと思ってるんだよね”という一言を聞いて、瓦は結局あの純粋な反りが魅力なんじゃないかと、2人で話し合ううちにしっくりきた、ということがあって。話し合いの紆余曲折を経た結果を作品に落とし込む、というようなことをしています」。

一見「面倒くさい」と思われる話し合いをしないと気が済まない、と話すのは服部さん。

「僕らは別々の人間なので、お互いを客観視するんですよ。それはあなたの主観でしょう、とか、まずは指摘しまくるというか。スケッチをささっと描くようなことはせず、場合によっては2~3日かけて言葉だけでやりとりするんです」。

Bouillonの言葉を受けた水内さんは、その“面倒くささを引き受ける”ことが今の時代で大事なことだと話します。イタリアのデザイン研究者、エツィオ・マンツィーニが提唱した「Project Driven Democracy」の概念──「プロジェクトを進めるうえで避けては通れない話し合いをきちんとこなしていくことが、ひいてはデモクラシーにつながり、これからの時代には必要なことである」──を引き合いに出しながら、素材との対話を繰り返し、もはや素材自体がBouillonの3人目のメンバーとして見えるような彼らのスタイルは、今の時代にとても合っている。ほんわかとしていて何となく雰囲気がいい、で終わるのではなく、Bouillonの作品には社会や素材との関係性をつくっていく力が込められていることが素晴らしい、と語りました。

「僕は最近“モノ語り”という言葉をよく使います。いくら言葉で伝えようとしてもうまく伝わらないのに、そのモノ自体を目の前に差し出されるだけでそれ自体が饒舌に語ってくれる。Bouillonの作品には物語が内在しているように感じます」。

那須さんは、自分たちの活動を料理に例えました。

「例えば、たこ焼きって美味しいものだと思って食べてるんですけど、海外にいくとその料理方法や味わい方に疑問を持つ方もいると思うんです。そんなものありえないよ、とか。でもいろいろ試すうちにもっと美味しい料理方法があるんじゃないか?と考えるようになるんです。スライスしたり、煮たり、衣につつんだり……そうやって実験していたら、いつか美味しく食べられるときが来るんじゃないかと。プロジェクトも、繰り返すうちにどんどん進化していっているイメージです。そうすれば、自分たちも面倒くさいと思わずに、美味しい食べ方を探しているような感覚で進めていけるのではと思っています」。

最後に、会場からいくつか挙がった質問の中では、特徴的な作品タイトルをどう決めているのかという点に触れていただきました。

「作文をひととおり書いてからタイトルを決めるイメージで、あとから決めますね。なるべくソフトに伝えたい、とは思っています。意味はもちろんきちんと調べますが、正解不正解というより、ひっかかる人を増やしたいですね」

また、デザインする際に職人の方や産地との関係性は意識するのか、という質問には、作り手ならではの回答が。

「産地っていうのは外側から見たときの言葉で、実際にその土地でものをつくっている方は実はあまり意識してないことが多いんです。僕たちも、土地というよりは職人さんとの関係性を意識しています」。

私たち身の周りにあるモノは、実はいわゆる“灰汁(アク)”の部分を削ぎ落とされている場合が多いのかもしれません。そのアクを消しきらず、薄めて残すことで、人々がモノを見たときに「誤読」―作品本来の意図とは違ったとしても、自分自身の解釈として捉えること―する余白が、Bouillonの作品の中には存在します。

Bouillonが暮らしから引き出すちょっとした「うまみ」は、私たちの捉え方次第で、より深い味わいになることでしょう。

――

今回、インターンシッププログラムに参加している学生の方にも、レポートを書いてもらいました。あわせて紹介します。

Bouillonさんは、素材の可能性を考えられているデザイナーさんで、レクチャーでは作品の説明をして頂きながら素材とその特徴、工夫について教えて頂きました。私が特に気になったのは「Organic Stand」です。説明を聴くまでは、太い木を削って下部の分かれ目を作っているのかと思いましたが、ラタンの道管がたくさんあって熱で柔軟に変形するといった特性を活かして、「特性だけで成立した」作品である点に惹かれました。他にもラタンでできた作品は特に温かみがあり素敵だと思ったので、私の部屋にも置きたいと思いました。今日のレクチャーでは、作品一つ一つのバックグラウンドを見てみるのもすごく面白いということを学びました。

―有村唯(広島修道大学)

Buillonさんがデザインされている、様々な暮らしを彩る家具のお話を聞いて印象に残ったことは、お二人が、現地で見たもの・感じたことを大切にする、とおっしゃっていたことです。瓦職人の方が「瓦はやっぱり光に当たった時のグラデーションが一番だ」とおっしゃった一言や、現地の職人の手作りのスチールの良さなど、実際に目で見て、感じたことから製作は始まっています。これはデザイン以外にも言えることではないでしょうか。何を始めるにも、ますは目で見て、実際に肌で感じる。手段ばかりに着目してしまい、そもそもの目的や素材に目を向けることを忘れてしまいがちな私にとって、はっとさせられるようなお話を聞くことができました。

―山野美咲(広島修道大学)