2023/6/26

イベントレポート

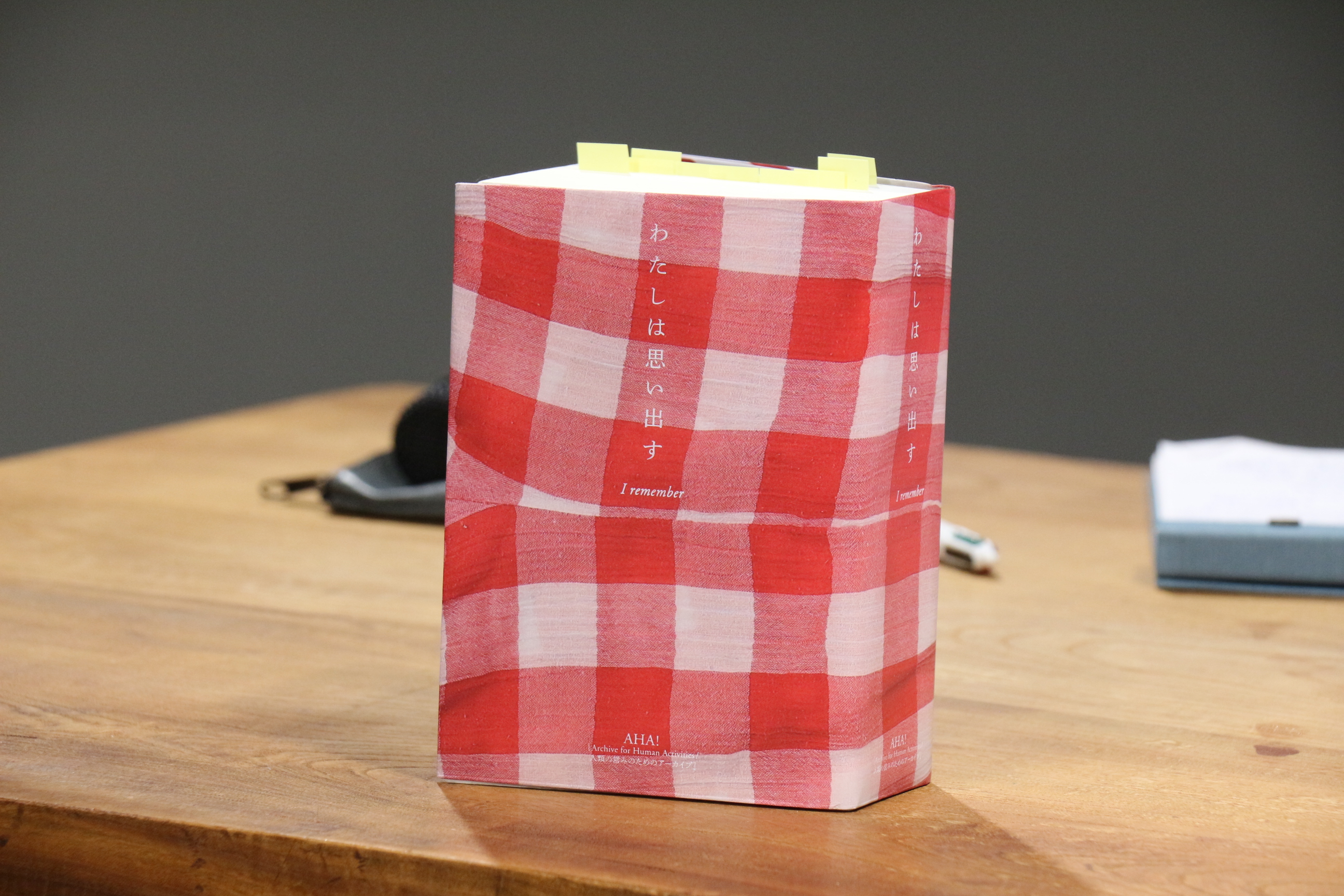

東日本大震災から10年の節目に、せんだい3.11メモリアル交流館とデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)で開催された展覧会『わたしは思い出す』(企画=AHA![Archive for Human Activities / 人類の営みのためのアーカイブ])が一冊の書籍になりました。KIITOでは、書籍の刊行を記念し、「生活史の編集とデザイン―回想録『わたしは思い出す』をめぐって」と題したトークイベントを企画し、本書の編集を担当した松本篤さん(AHA!世話人)、デザインを担当した尾中俊介さん(Calamari Inc.)をゲストに迎え、制作過程を振り返りながら、生活史をめぐるあらたな本づくりの試みについてお伺いしました。

「《思い出す》という行為は、どんなかたちをしているのだろう。本当に色々なことを話して辿り着いた本です。」と話す松本さんより、まずはイントロダクションとして、展覧会『わたしは思い出す』の企画背景、本が出来上がるまでの経緯をお話しいただきました。

松本:仙台の沿岸部に暮らすかおりさんは、「きっといつか、忘れてしまう」という気持ちに駆られて、第一子の出産日から育児日記を書き続けた人です。私たちAHA!は、東日本大震災から10年の「節目」に開催される展覧会の企画を、せんだい3.11メモリアル交流館から依頼されました。企画立案を担当した私はまず、津波の被害に遭った仙台市沿岸部の複数の小学校に在籍する10歳の児童600名の保護者に対して「10年間の育児の経験を振返ってみませんか」というお誘いをしました。公募で集まった方々と振り返り作業をする中で、私は参加者のひとりであるかおりさんが、出産日からずっと育児日記を書き続けていることに着目しました。

私は彼女に対して、2010年6月11日からの日記を再読し、思い出したことを語ってもらえないかとお願いしました。かおりさんはその申し出を快諾してくれました。本書は、日記の再読を通した11年間の回想をふたたび記録化したものです。1000年に一度といわれた大災厄のあとを、人間はどのように生きたのか。その答えを、あるひとりの私的な記録と記憶の中に探し出す試みです。他者の語りをどのように取り扱うのか。本書の「強さ」や「価値」を生み出すためには、編集とデザインがいかに有機的に関わりあえるかが重要なことでした。

東日本大震災を語る時、マスメディアや会話の中では「震災」を主語とした語りが主となります。しかし、それが果たしてどれくらい自分ごととして伝わっていっているのだろうかと松本さんは考え、今回の本の中では、主語を変えていくことを試みたかったと話します。

松本:大震災の記憶の継承を考える際、「震災」という主語があまりに大きすぎて、自分ごとのように捉えることを妨げてしまってはいないだろうか。ちょうど10年目のタイミングで何かを自分たちが手掛けることができるのであれば、ボタンが掛け違っているかもしれないその状況を、根本的に見直すようなリセットボタンが押せるかもしれない。そのときに考えたのが、公的な復旧・復興の10年間に対峙するような、すごく私的で個人的なひとりの成長の10年間を提示することでした。そこに、10年目のタイミングに着目するだけでは見えてこない風景、3月11日のことを尋ねるだけでは聞こえてこない声があるんじゃないかと。

このような考えから、松本さんは3.11メモリアル交流館からの展覧会の依頼を引き受け、かおりさんと出会い、その記録(日記)の読み直しの作業が行われました。そうして仙台にて開催された『わたしは思い出す 10年間の子育てからさぐる震災のかたち』(主催:せんだい3.11メモリアル交流館)は、翌年にKIITOへ巡回。最終的な成果として、2023年1月11日に回想録『私は思い出す』が刊行されました。

ここからは、具体的な本の制作についてお話しいただきました。書籍『わたしは思い出す』には、かおりさんの育児日記(0歳~10歳)の11年間の振り返り、そして、この本をどのように作りあげたのかという松本さんによる1年間の振り返りが収録されています。冒頭の目次には、毎月11日のかおりさんの語りから編集された「わたしは思い出す」から始まる、132の詩のような短文の反復があり、まえがきを挟み、かおりさんの育児日記(0歳~10歳)の振り返りが始まります。

松本:11日はあの大地震の起った日ではありますが、2010年6月11日に第一子を出産したかおりさんにとっては、お子さんの月誕生日、小さな成長のお祝いをする日なんです。2011年3月11日以降の毎月11日は、彼女にとっては複雑な状況を抱えて日記を書く日になっています。その日にどんなことが起きたのか、何を思い出したのかということを特に強調する意味で 毎月11日のエピソードを「わたしは思い出す」から始まる短文にまとめて、見出しとして用いています 。本文下に記載されたページ番号を指すノンブルは、この本ではかおりさんがお子さんを出産された日を1とした経過日数。これによって数字からもかおりさんとお子さんの過ごした時間が分かるようになっています。

かおりさんの言葉、展示の中にある数字までも含めて企画・構成された書籍『わたしは思い出す』。展覧会として行われたものを、デザイナーである尾中さんはどのように本に落とし込まれて行ったのでしょうか。松本さんとの対話を通してお話しいただきました。

尾中:私は企画が始まった時からではなく、松本さんがかおりさんに出会われ、企画の方向性もある程度決まった段階から関わらせていただいています。その時の本の構成では、既に、展示の中で日々の積み重ねを見せるため、かおりさんが第一子を出産してからの経過日数を入れることが決まっていました。ただ、経過日数を展示と同じ見せ方で本に入れる場合、数字の意味が失われるんじゃないかと考えて、本には入れない方がいいと思っていました。けれど、松本さんから、数字の重要性を考えると、やはり経過日数を本にも入れたいとの希望があり、試案した結果、日記の日付に合わせて経過日数を本の下部に記載して、ノンブルとして機能させるというアイデアを思いつきました。仮レイアウトが出来ている段階で、何度も松本さんとやりとりしたことを良く覚えています。

松本:展示は毎月11日にフォーカスしましたが、本は4018日、1日1日が 同じ価値を持つということを表現したいなとずっと考えていました。しかし、どう表現していいかすぐにはわかりませんでした。この試みにとって、かおりさんの出産からの経過日数はきっと重要なエッセンスになるはずだ。何度もボツになりかけますが、その度にあきらめきれない私は直観的にこのアイデアを復活させました。4018という不可逆の数字の重要性を伝えながら、尾中さんに相談を重ねました。

本自体が立つ、自立できるようになるべく厚くしたいというのも考えていました。メタファーとしてではなくて、 見える形、それが厚さとか重さであると、積み重ねたものを見せる重要性が見えてきて。

尾中:このあたりが、おそらく通常のデザインと編集のやり取りとすごく違っていて、ややこしいところだと思います。 編集がデザインに干渉し、 デザインが編集に干渉するといったことがたびたび起こるんですよね。束見本を作った時も、私はもう十分な束幅だと思っていたのですが、松本さんはもう少し束幅が欲しいと言っていましたよね。本の表紙では、初めに選んでいた紙は光沢のあるもの。その後、松本さんと相談して、タイトル文字の艶のある箔押しがもっと活きる様に、マットPPという加工を施しました。この加工をすることで、角度によってタイトル文字が繊細に光り、浮かびあがるようになっています。

赤いギンガムチェックの表紙を本から外して広げると、その写真に写っているものが可愛らしい産着であることがわかります。実は、かおりさんが幼い時に着ていた産着で、かおりさんのお子さんも着ていたものだそうです。ずっしりとした重みをもった本が、産着を纏った赤ちゃんのようにも感じられます。

尾中:きれいなチェック柄の模様を表紙として見せておき、展開すると実はチェック柄の産着だったとすれば、本の印象が大きく変わります。 この写真にある産着は、お母さんであるかおりさんが小さい頃に着ていたものであり、 自分の娘にも着せた重要な産着です。本の中では、使用している画像のイメージを出来るだけ平等に扱うようにしていましたが、 やはり、多くの人の手に渡って欲しいという気持ちもあるので、ギンガムチェックの愛らしさと、産着の写真が持つ意味合いを本の一番最初に持ってきたいと考えました。 売るためのキャッチーさよりも、 手に持った時の愛らしさみたいなものから本との出会いがはじまって欲しいと思って。

松本:編集が強すぎてもダメ、デザインが勝っちゃってもダメ。内容と形式が相乗する点を探り続ける。編集とデザインを相互的につなげていくことで、 マジックをどう起こすかということを結構考えて、話を重ねましたよね。

尾中:お互いの仕事の仕方、傾向でもあると思うんですけど、本を作る時に、いわゆるデザインが勝ってはだめだという意識を、私も松本さんも持っていました。ここにある内容は自分のものではなく、あくまでもかおりさんの日記です。 自分の持ち物ではないものを扱うことに対しては、すごく繊細に捉えないといけない。素材化しちゃいけないという倫理的な視点が常にありました。いつも立ち止まらないといけない。2人でその都度立ち止まって考えながら進めていきました。

このような進め方は、通常のデザインのプロセスと大きく異なると話す尾中さん。本をつくる作業の中で一つ一つ大事にしておきたい部分を確認し、考え抜いた結果として、これしかないという答えを出す。編集とデザインの立場を行き来しながらの緻密なやりとりの先にこの本が生まれている理由が見えてきました。

松本:私たちの活動母体になっているremo[NPO法人記録と表現とメディアのための組織]の活動のミッション自体が自分たちのメディアをどう作るのかを考えること。本の出版については、どんどん本を作っていくのではなく、数は少ないかもしれないけれど、一つ一つがメディアとして機能するものを作りたいと思っています。『わたしは思い出す』は、かおりさんの記憶を留めておくような記録装置でもあるし、 同時に、読んでいる人にとっての何か記憶を再生するような装置になることが重要だという考えがありました。その一番大事な部分を表現するためにも、4018日のディテールを積み上げる必要があったんです。

尾中:『わたしは思い出す』を読んでいると、色々なことを思い出していく。 かおりさんのことが書かれているはずなのに、読んでいると何故か自分のことも思い出していく。 また、かおりさんの言葉にもあるように、どうしても思い出せないという事にも改めて気づいたりもする。それがなぜ起きるのかと考えると、文体であったり、冒頭の「わたしは思い出す~」で始まる詩のリフレインなどのように、この本の中にあるパターンが、読み手に没入感を与える効果を生んでいるからだと思います。かおりさんの言葉の文意や話しぶりを変えることなく、松本さんがリズムのある文体にしていく。そうしてできた編集的なリズムに触発されて、今度はデザイン的なリズムに変換していく。制作のプロセスでは編集とデザインの技術が入れ子状になって、ひとつになっていました。

本の価値や魅力をどう伝えるのか。企画者であり編集者でもある松本さん、そしてデザイナーである尾中さんは、それぞれがこの本を伝えるために必要な対話と思考を重ねながら、『わたしは思い出す』という1冊の本が誕生しました。本づくりの過程をお伺いしていると「作る」という言葉ではなく「生み出す」という言葉が浮かびました。作り手の皆さんの想いを受けてこの世に生を受けた『わたしは思い出す』という本が、人々の記憶を呼び起こし、記憶との関係を再構築していく。本というメディアの可能性を知る時間となりました。

『わたしは思い出す』の全文は、特設サイトにて全文試し読みいただくことができます。

https://note.com/aha_2005/n/n35512e7281bb