2023/12/28

イベントレポート

大きな災厄の渦中では、被災者という主語や被災状況によって、一人ひとりの経験や言葉がそのひとのなかに抱えこまれてしまうことがあります。それらをやわらかくひらくには、どのような方法があるのでしょうか。

このレポートでは、阪神・淡路大震災30年目の2025年1月を節目としたリサーチプロジェクト「災間スタディーズ」のプレ企画となる#0のトークセッション(ゲスト:アサダワタル、聞き手:佐藤李青、高森順子、宮本匠)をまとめています。

#0では、福島県復興公営住宅・下神白(しもかじろ)団地を舞台にした映画『ラジオ下神白 あのときあのまちの音楽からいまここへ』、新型コロナウイルス感染症の拡大のなかで開催されたコンサートの記録映像『コロナ禍における緊急アンケートコンサート──「声の質問19 / 19 Vocal Questions」』という2つの作品を上映しました。上映会を挟むかたちで行われたトークセッションでは、両プロジェクトのディレクターを務めた文化活動家のアサダワタルさんを迎え恒常的な災害の渦中に生きる「災間の社会」において、他者の経験を分有する術としての「表現」の可能性を紐解いていきました。

構成:高森順子(災間文化研究会)

目次

・「災間」と「分有」、想像上の場所としてメディア

・日常をつくるために、またね、と言いあう

・映画にすることで出会い直す

・橋をかけずに、もぐらの穴を掘る

・「支援」の枠組みを使いこなす

・「さよなら」でつながることから「分有」を考える

佐藤:本日は私たち災間文化研究会とデザイン・クリエイティブセンター神戸が一緒になって、阪神・淡路大震災30年の2025年1月に向けて行うリサーチプロジェクト「災間スタディーズ」のプレ企画です。お配りしたフライヤーには、「災間」「分有」という聞きなじみのない言葉が並んでいます。私たち研究会の名前にも「災間」という言葉が入っています。まずはこの「災間」「分有」について、研究会のメンバーの宮本さん、高森さんにそれぞれ説明してもらうかたちで、このトークの前提と自己紹介をしてもらおうと思いますが、いかがでしょうか。

宮本:「災間」という言葉は、社会学者の仁平典宏さんが提唱した言葉です。(注1)大きな災害が起きた、という過去形ではなくて、これからも繰り返し起こるのではないかという予感をとらえて、仁平さんはそれを「災間」という言葉であらわしました。われわれ災間文化研究会は、仁平さんの「災間」という言葉をもう少し強めの意味、もしくは意味を付け足して、現在の社会のありかたをさす言葉としてとらえようと思っています。それはどういった意味かというと、「災間」の「間」を災害と災害の「あいだ」ではなく、「なか」と読み替えるということです。われわれは災害のある時期、ない時期を繰り返すのではなくて、ずっと災害が起き続けている社会を生きている。非常に困難な社会です。さらにこれからの日本社会は、人口が減ったり、高齢化が進んだり、経済成長が見込めなかったり、右肩下がりなわけです。そういう苦しい状況のなかで迎えるのが災間の社会だといえます。こういう状況では、わたしたちは災害について、あるいは社会問題について、向きあうことが難しくなってくるわけです。大事な問題が起きてきますが、ただあまりにも解決が困難なので、向きあえなかったり、ともすれば見たくないと思ってしまう。

こういう災間の社会において、ある問題を受けとめるには、真正面から受けるのではなくて、なにがしかの工夫がいると思っています。なにかを媒介させたり、迂回路をつくったりしながら工夫をすることが大事なんじゃないかと思います。そういう意味で、アートはひとつの媒介や迂回路になるのではと考えていて、研究会で議論をしているところです。

佐藤:宮本さんは、災間の社会ではむしろ、媒介や迂回路がなにかに向きあうための正攻法になるのではないかということだと言ってましたね。(注2)そういう意味で、今日はアサダさんの作品と、作品が生み出されるにいたる動きをとおして、社会的な出来事への向きあいかたとしての「表現」を考えていけたらと思います。

私たち災間文化研究会は、宮本さんは中越、高森さんは神戸、私は東北と、それぞれ異なる災害に紐づけられた土地と関わってきましたし、関わりかたもそれぞれ異なります。そういう私たちがひとつのテーマで議論をしようとするときに、災害の「前」や「後」ではなくて、異なる災害の「間」(あいだ)という視点から考えようか、というところから研究会が始まった経緯がありました。

今日来てくださったみなさんは、なんとなく「災間」という言葉のイメージがつかめてきたのではと思うのですが、もうひとつの言葉「分有」について、この言葉は私たちが「表現」を考えるうえで重要なキーワードだと考えているのですが、高森さんいかがでしょうか。

高森:少し言い訳めいたことから「分有」という言葉についてお話しさせてください。「分有」という言葉は、阪神・淡路大震災から10年目の2005年に、関西を拠点とする詩人、建築や歴史を専門とする研究者らによる団体「〈記憶・歴史・表現〉フォーラム」が行った展覧会のタイトルにつけられていました。(注3)私は阪神・淡路大震災の手記を書いている人たちと活動を続けてきたのですが、彼らとともにいるなかで、彼らの経験をそっくりそのまま引き継いだり、わかったりすることはできないな、いうならば「共有」ってできないな、と思ってきました。そういうなかで、なかば苦し紛れに、「共有」の代わりの言葉として「分有」という言葉を借りて使っていました。こんなふうに安直な理由で「分有」を使ってきたわけですが、彼らがなぜ、震災から10年というタイミングで「分有」という言葉を使ったのか、そこにどういう背景があり、どんな意味を込めたのかということを、震災30年のタイミングで今一度考えたいと思っています。

「分有」は哲学者のジャン=リュック・ナンシーによるパルタージュ(partage)という言葉の訳語です。「分有」が掲げられた展覧会が行われた2005年は、兵庫県が掲げた「創造的復興」が進み、区切りとして復興状況の検証が行われていた時期です。よくよく見ると問題は山積みではあるけれど、ある程度の復興は成し遂げられたという納得感と、どれだけ被害を受けたとしても、目覚ましいスピードで回復できるんだという自負があった時期だといえるかもしれません。その時期の神戸は、震災の経験をどう活かすか、という視点において、次なる被災地のための「防災」をミッションとして掲げたわけです。

展覧会はそのただなかで行われていました。〈記憶・歴史・表現〉フォーラムの面々は、経験が「防災」に回収されることに抗い、経験の「共有」のカウンターとして、「分有」という言葉を掲げたわけです。ただ、当時の神戸では展覧会の表現の難解さもあり、また、まだ「右肩下がり」とは言い切れない社会状況もあり、彼らの活動は局所的に光があたったものの、考えが浸透するまでには至りませんでした。一方で、2004年の中越地震、2011年の東日本大震災以降、「分有」という言葉を掲げた展覧会がひらかれたり、「分有」的ととらえられうる表現が生まれたりしています。私は、いまの状況を、彼らの考え方が時代に追いついて、地下水脈のようにつながって、神戸から離れた別の土地で花ひらいている、と考えています。私たち研究会は、彼らの言っていた「分有」をもう一回神戸で受けとめて、震災30年という時間の流れのなかで考えてみたいと思っています。

佐藤:高森さんが紹介してくれた〈記憶・歴史・表現〉フォーラムの展覧会はカタログになっていて、神戸大学の震災文庫から読むことができます。(注4)私自身、東北で震災にかかわる人たちと一緒に動きをつくっていくなかで、なにかを「分かちもつ」という表現を使うひとが多かったと感じています。ひとりの経験をまったく同じようにわかることはできなくとも、その表現を手がかりにして少しでも分けてもつことはできるんじゃないか。媒介としての表現を考えるとき、あのときの神戸での「分有」という言葉の使いかたを検討することは重要なんじゃないかと考えています。

聞き手である私たちは、なにか結論を持っているわけではなくて、ここからディスカッションを通して探っていこうという姿勢でいます。今日は第0回目ということで、アサダワタルさんにお越しいただいています。お配りした資料は今日上映する2つの作品にかんする情報を時系列でまとめたものです。みなさんには、適宜こちらも参照してもらいながら、議論を聞いてもらえればと思います。

それでは、お待たせいたしました、ゲストのアサダワタルさんです。まずは映画『ラジオ下神白』について説明をしていただきつつ、上映後に補足しておきたい点がありましたらお話いただけますでしょうか。

ゲストのアサダワタル氏

アサダ:今日は上映会をひらいてくださってありがとうございます。「ラジオ下神白」という取り組みは、音楽を手がかりにしながら語る場をつくるというものです。僕自身、いわゆる演奏や作曲を20代から続けてきて、ライブハウスでバンドとして出る、ということをしてきました。当時はコミュニティアートとか、アートプロジェクトとか、そういう言葉は知らなかったわけですが、だんだんと、プロフェッショナルなひとたちだけではないメンバーで、あるひとつのものを作り上げていく活動をするようになりました。

「ラジオ下神白」というプロジェクトは2016年からはじまっています。この時期というのが、住民のみなさんが「ラジオ下神白」を受け入れてくださった理由のひとつだと思っています。東日本大震災が起きたあと、2011年に岩手県の大槌町に2年ほど通っていましたが、本当になにもできなかったんです。そのときは、音楽に限ったことではなくて、文化でなにかできないか、というアプローチを考えていましたが、通うだけで精一杯でした。そこから4年ぐらい、東北に足を運べない時期がありました。2016年に佐藤李青さんをつうじて、福島県のいわき市にあるNPO法人「Wunder ground」に引き合わせていただき、東北との縁が再開しました。この「Wunder ground」がかかわる場所のひとつに、当時できて1年足らずの下神白団地があったわけです。

下神白団地は福島県が建てた復興公営住宅です。仮設住宅での暮らしを経たみなさんにとって、下神白団地は終の住処として待望の場所でした。ただ、下神白団地ができたら終わり、復興は完了、というわけではなくて、ここから、災害を踏まえたうえでの日常をつくっていく時期になるわけです。日常をつくっていくというのは、病気にたとえるのは誤解を招くかもしれないですが、いわば急性期が慢性期になるようなもので、急性期とは違ったアプローチが必要になるわけです。

下神白団地は、双葉郡と相馬郡にまたがる相双地域という、ばらばらのまちからやってきたひとたちが住んでいます。全部で6号棟あって、棟ごとにご出身が異なるひとたちが住んでいるんです。1号、2号が富岡町、3号が大熊町、4号、5号が浪江町、6号が双葉町、という具合です。それを知った時点で、「あ、まちで区切るんだ」と驚いたんですが、下神白団地というひとつの場所の住人のためには、出身町を超えてかかわる必要があるわけです。この映画には、りんごさんとしおりさんというかたが出てきますが、彼女たちは僕が通う以前から下神白団地に通っていて、しおりさんには「コミュニティ交流員」という肩書きがついていて、ひとつの場所をつくるための支援をされていたわけです。ただ、彼女たちも、集会場に出て来られるひととはかかわりが持てるけれども、家のなかでほとんどを過ごすひとの様子は見えにくく、そういうひとたちとかかわりをつくるのは難しい状況にありました。そういうひとたちも含めて、文化でできることはないか、というのが、僕が下神白団地にかかわるにあたっていただいたテーマでした。

みなが一箇所にあつまらなくとも、想像上の場所としてのメディアを使って、みなの背景がほんのりと香る。そういうコミュニケーションができないか。宮本さんのいう、「違ったかたち」「迂回路」として、ラジオをつくったりバンドを組んだりしながら、コロナ禍もありながら、手を変え品を変えやってきたのが「ラジオ下神白」だったわけです。ラジオCDをお配りするということも、プロジェクトを『福島ソングスケイプ』というCDとして作品にすることも、この映画のプレヒストリーとしてあります。今回上映した映画『ラジオ下神白』もまた、それらのように、ひとがかかわるためのメディアをつくっていくということだと考えています。

佐藤:映画を見ていただいたみなさんはわかると思うのですが、「ラジオ下神白」というプロジェクトは、活動を言葉で説明をしようとすると「原発事故によって避難を余儀なくされたひとたちとのかかわり」となるところを、「音楽」や「声」をつうじて、一人ひとりの人生を映し出そうとするアプローチだとあらためて思います。

今日のディスカッションのテーマにもかかわってくると思いますが、アサダさんのアプローチは状況応答的です。アサダさんが入る約1年前にできた下神白団地は、復興住宅での孤独死の問題など、過去の災害の復興プロセスでの経験が生かされています。孤立せずに交流が生まれるように、あらかじめ集会所がつくられていますし、カラオケも設置されていた。また、しおりさんのようなコミュニティ交流員も配置されていた。団地ができて最初の1年目から、この場所が盛り上がるよう、策が練られていたわけです。ただ、ずっとお祭り的に盛り上げていくのも難しい状況でもあった。もう少し日常的なかたちで文化的なかかわりがつくれないか。そういうことがアサダさんのプロジェクトの背景としてあったわけですね。宮本さんは中越地震の被災地で活動をされてきた経験から『ラジオ下神白』をどのように見ましたか。

宮本:自分自身が中越地震でかかわりをもったのは仮設住宅ができたころで、お話を聞きながらその頃を思い出していました。2004年の中越地震では、阪神・淡路大震災の避難所で互いを支えあいきれずに孤独死の問題があったことを踏まえた取り組みがなされていました。たとえば、旧山古志村では、隣近所同士で暮らすことを考えて、避難所も一緒になるように工夫をしていました。それくらいコミュニティを大事にしていたわけです。ただ、そうはいっても、長岡市内の都市部で被災された方もいるわけです。その方々が住まう場所として、200世帯の仮設住宅が長岡駅前にできたわけですが、その場所がかつての神戸のような状況になったんです。神戸と同じように、コミュニティをいかにつくるか、ということが問題になっていました。

この問題を解きほぐすきっかけづくりとして、足湯ボランティアという、被災者の方に足湯に浸かってもらいながら、ボランティアが手のひらをマッサージして、そのあいだにお話を聞くという取り組みがあり、当時学生だった僕も参加していました。当時の僕たちは、毎月、仮設住宅に通うなかで、知らないひと同士が知り合いになればうまくいくんじゃないか、と思っていました。けれど、いま振り返って思うのは、他人同士を知り合いにするのが大事だったわけじゃない。それはコミュニティ支援ではない、と気づいたんです。アサダさんがおっしゃっていた、下神白団地の状況は急性期から慢性期になっていく、日常を作っていく段階だったという言葉から考えると、これからつくっていく「日常」は災害後の日常なわけで、かつての日常ではないわけです。だからこそ、「慢性期」という言葉を使われたんだと思います。じゃあ、かつての日常と、災害後の日常はどう違うのかと考えると、暮らしている場所を起点とした記憶が薄いのだと思います。その場所を訪ねてくるひとがいて、またね、といってくれる。そういった、場所を行き来することで生まれる記憶が薄いことが、かつての日常とは違う。そう考えると、映画でたびたび映し出された、またね、という言葉をかけあうシーンと、そこから滲む、固有の名前を持つもの同士のかけがえのないかかわりが、日常をつくるうえで重要なんだと思います。コミュニティは、その内側だけではなく、外とのやりとりが生まれることが大事なんだと気づかされました。

佐藤:アサダさんは月1回、東京から福島へ通いながら「またね」といいあう関係をつくっていったということですよね。『ラジオ下神白』を見るたびに、いつも印象に残るのが、下神白団地の隣にある永崎団地の自治会長、藁谷さんとのやりとりなんです。クリスマス会をやるためにバンドでいま練習しているんだ、とアサダさんが藁谷さんに練習の映像を見せながら相談するシーンです。ドラムを叩くアサダさんを見て、藁谷さんは「これで食っていけばいいんじゃない」という。アサダさんは自己紹介にもあったように、もともとドラマーで、バンドをやっていた。そもそも、「ラジオ下神白」が音楽を扱っているのも、その経歴に由来しています。でも、ミュージシャンという側面をかかわっているひとたちは知らない。このシーンは、そういうアサダさんの側面を藁谷さんにちょっと見せるような展開だったと思うんです。そう考えると、アサダさんは数年通うなかで、下神白団地のみなさんに「何者」だと思われてたんでしょうか。

アサダ:僕も自分自身のことをうまく自己紹介できないんです。下神白では、「ラジオ下神白」やってます、ということと、僕の写真が載っているポスターは貼ってくれていましたが、自己紹介しきれていたとはいえないですよね。ギターを担いでいって、ポロンと弾くというような、演奏をするひとというわけでもない。僕の場合は音楽をかけて、なんだかすごくしゃべる。ライターっぽいかな、と一瞬思うけど、それにしては音楽をむちゃかける(笑)。藁谷さんのシーンは、下神白に通うようになって3年ぐらい経って、ようやく、僕がめっちゃ演奏するひとなんだなということがわかるところだと思うんです。ひとが出会ったり、場所に出向いたりというときには、たとえば「支援」、「取材」、「研究」という目的があって、それらの目的に応じた立場や肩書きがあって、ということを確認することがコミュニケーションのベースになると思います。ただ、僕は、表現に寄った話をすると、たとえば舞台公演だったり、展覧会だったりというような、アウトプットが決まっているタイプよりも、それがはっきりとないタイプのプロジェクトにかかわることが比較的多いです。そういうとき、僕はできるだけ、そういう目的や立場をもやんとさせる時間をどれだけ長くするか、というのが大事だと思っています。それが今日の「災間」や「分有」の話と関係するんじゃないかと思うんです。この活動においては、何者かを表す情報なしにやりとりが成立するか、というのが鍵になると思うんです。

佐藤:ひととひと同士、たしかに対面している、つまりは会えているんだけど、ちゃんと一人ひとりが向きあうというような意味で「会う」ってどういうことなのか。そう考えると、目的や立場をもやんとさせたまま、あえて迂回路をとおってでないと「会う」ことは難しいんじゃないかと感じますね。宮本さんも中越地震のときは学生で、たしかに学生は「立場」といえるんだけれども、もやんとしてますよね。先生になったいまは行きづらいですか。

宮本:行きづらいですね(笑)。だからいまは学生に行ってもらうようにしてますね。そう思うと、「コミュニティ交流員」ってつらいだろうなと思うんです。映画に出てくるしおりさんとりんごさんはとても素敵な方ですけど、この肩書きを背負って、今回と同じことをおふたりだけでしようとすると結構難しいじゃないかと思うんです。アサダさんっていう、よくわかんない、東京から来ている、関西弁で、名前がカタカナのひとがいること。だいぶ悩ましいですよね(笑)。でも、だからこそ、それぞれが肩書きを外してかかわる余地が生まれるんだと思うし、そこが面白いんだと思います。

佐藤:高森さんは「阪神大震災を記録しつづける会」の事務局長として、震災の手記を書いてきたひとたちとかかわりをもっていますけど、立場や肩書きについては、どんなふうに感じていますか。

高森:何者かが問われる状態のまま、誰かとかかわるのが得意なひとって少ない気がするんです。私も「事務局長」ってなんだよ、とは思いますが、この映画にはちゃんとアサダさんの肩書きのもやんとしている感じ、もっといえば、あやしさが映っていると思うんです。

この映画は小森はるかさんが監督をしていますが、彼女の映画を見たことがあるひとはわかってくれると思うんですが、小森さんはあやしいひとを撮るのがうまい。信用できるかどうか最後まで疑わしいんだけど、だからこそ惹きつけられるようなひと。それは、被写体としてではなく、アートユニットとして小森さんと組んでいる瀬尾夏美さんにたいしても思うんですが、魅力的なあやしさがあるんです。どうあやしいかというと、旅人的なんです。「きたよ」といって、「またね」と去っていく。また「きたよ」といって、やってくるわけだけど、そこにはつねに、いなくなるかもしれない予感がある。「きたよ」と「またね」の繰り返しにはさびしさが漂いますが、ずっと一緒に居続けてくれるひととの関係にはない軽やかさもある。そういう関係性って、日常においては、ずっと一緒にいてくれるひととのしんどさとも違うし、もう一生会わなかったり会えなかったりするひとへのさびしさとも違いますよね。

小森さんは最初から「ラジオ下神白」の活動に伴走していたわけではなくて、途中から参加していますよね。だからかもしれませんが、アサダさんだったり、この活動そのものにたいして、ちょっと距離をもって向きあっているように見えます。アサダさんのあやしさも含めて撮り切っているように思うし、編集も効いていると思います。

アサダさんと下神白のひとたちとのやりとりで印象に残るのは、アサダさんの応答のテンポが思ったより早いことなんです。住民のかたが「◯◯なんだよね」という。それにたいして、アサダさんはゆっくり間を取ってから「そうだね」とこたえるんじゃなくて、相手が最後の「ね」を言い切る前くらいに「それでさ」と返しているようにみえる(笑)。このテンポをみて、支援がうまくはまっていないように感じるひともいるかもしれない。ただ、私はそうは思えないんですよね。大事なのは、下神白のみなさんをアサダさんという伴走者が支えていて、その伴走者として撮影の小森さんがいて、全体の伴走者としてアーツカウンシル東京という組織があるという、いろんな立場の伴走者がいるということだと思うんです。どのレイヤーで、どの伴走者の目を信頼するかというのは鑑賞者に委ねられていて、そういう構造だからこそ、この映画にはアサダさんのあやしさが映しとれているんだと思います。

佐藤:小森さんは現場に「いる」のがとてもうまいなといつも思います。映像を見ていても、ほとんど撮影者の存在を感じずに、まるでその場に居合わせているような気持ちになるシーンも多い。だからこそ、アサダさんのあやしさが際立つ(笑)。コミュニケーションのあり方としてテンポの話がでましたが、アサダさんは意識されていたりしますか。

アサダ:あまり意識してはいないですね。僕が打楽器奏者だというのが、このテンポの理由かもしれないです。間髪いれずに2拍目をいれるみたいなことを平気でやる。ドラマーとして手数が多いっていつも怒られるんですよ(笑)。アーティストの山川冬樹さんが「アサダくんのしゃべりはドラムと一緒だね」と言ってくれていて。それを言われたのははじめてだったんですけど、自分のなかではドラムを叩く感覚と、しゃべる感覚というのは分けられないものがあるので、納得したんですよね。それが「あやしさ問題」とつながっている気はします。

「あやしさ問題」は結構重要だと思っていて、僕も旅人だなといつも思いますし、ややもすると無責任なところがあるかもしれないと思います。ただ、ひととかかわろうとする場合、出会ってなにかをして終わりではなくて、離れたり、一緒にいたりを繰り返していくものだと思うんです。李青さんが僕のかかわりかたを状況応答的と言ってくれましたけど、「ラジオ下神白」というプロジェクトも、当初の想定とは違うものになって変化しているんですよね。ラジオCDを配るという活動からはじまり、コロナ禍を経て、いまは映画を見てもらうという外向けの活動になっている。自分にとって、かかわりかたが変化することは当たり前のことですが、「支援」という視点でそれを見ようとすると、ずっと同じようにかかわっていない、丁寧じゃないと言われるかもしれない。ただ、状況に応じてかたちを変えていくことを「文化」という視点で考えると、現場との関係が変化することはむしろ当然のことだと思うんです。

小森さんはプロジェクトがはじまって1年半後くらいから参加してくれています。2020年に発行したドキュメントの制作をするなかで、これを編集してくれていた川村庸子さんが「この活動は言葉だけじゃ追えないから、映像を撮ってもらったほうがいい」といってくれて、小森さんの名前があがったんです。(注5)当時はまだ、映像を作品というかたちで見せるかどうかも決まっていませんでした。これを映画にしようと決まったのは2023年の今年に入ってからで、これも状況応答的に決まってきた感じですね。

佐藤:実はこの映画には、その前段階として『ラジオ下神白 ドキュメント映像』というものがあって、あくまでプロジェクトの記録として上映するバージョンがあったんです。これを「映画」というフレームで見せようという話になったときに、これは一体なんの映画なのか、という議論が起こったんです。そのとらえかたをあらわすものとして、映画のフライヤーにキャッチとして「ちょっと変わった被災地支援活動」という言葉が入っています。いうなれば、この映画が捉えた出来事をなんと名指すか、という議論が映画にするプロセスであったわけです。

宮本:僕はこの映画を見たのは2回目だったんですが、改めて、緻密な計算のもとに見事に構成されていると思いました。断片が並んでいるんじゃなく、物語になっている。アサダさんがこの映画をご覧になって、カメラに写っていない部分で印象に残っている出来事があれば知りたいなと思ったんですが。

アサダ:その質問をもらったのははじめてですね。小森さんにはこうしてほしいとか指示をしたことはないんですが、都度都度、編集途中のものを共有してもらっていたので、「あのシーンが追加されたな」とか、どう変化していったかはある程度追うことができました。

映画では団地での活動のシーンが中心ですが、僕たちは団地以外の場所にも行っているんです。漁師だった清さんが団地を出て、会津の施設に入ることを僕たちに伝えるシーンがありますが、僕たちはあの後、施設に行ってるんです。そこには小森さんも同行してくれていました。映画のなかで清さんは、施設ではお酒を飲めなくなることを「全然いける」と言ってましたが、ぜんぜんだめだったんです。施設の1階にある、家族と食事ができる場所に一緒に行ったんですが、店員さんにめちゃくちゃ酒を要求するわけです。これはまずいと思って、僕たちも考えて、ウーロン茶を出して「お酒だよ」と言ったんですけど、すぐにバレて(笑)。清さんは「薄すぎる!」と言うんで、ちょっとだけお酒いれてもらったりしたんですけど。そのシーンは、映画に入れてほしかったというわけじゃないんですけど、印象深いですよね。こういう「番外編」がいっぱいあるんです。

宮本:なるほど。清さんのその後が気になってたんで、やっぱり飲みたかったんや、とわかってよかったです。小森さんが面白いと思う部分について、それはアサダさんとシンクロするような感覚としてとらえたのか、小森さんならではの感覚だなと思ったのか、そのあたりはどうですか。

アサダ:小森さんの視点だな、と思うことのほうが多かったですね。高森さんがさっきおっしゃったように、小森さんは活動とやや距離をとりながら、でも近づいていくということをやってくれていた。僕たちもよく通っていたということもあるんですが、小森さんにとって、横山けい子さんは重要な人物として映ってたんじゃないかと思いますね。

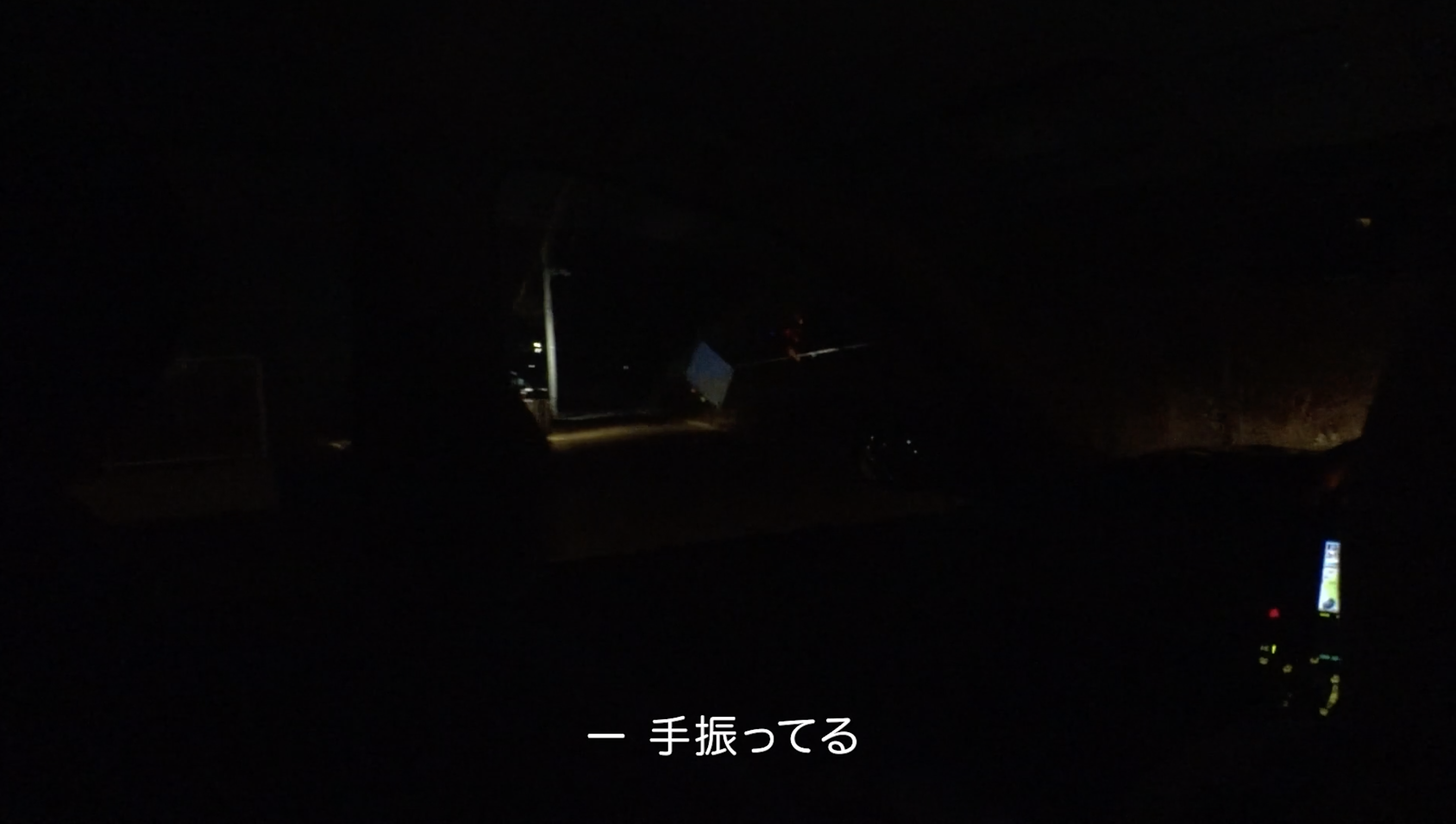

小森さんは、僕らにとってはいつもの状況で、大事なシーンを撮ってくれているんです。けい子さんとワインパーティを楽しんだあと、外はもう真っ暗になっている。車に乗り込む僕らを送ってくれるシーンです。ここについては小森さんも文章を書いていますが、(注6)ああいうところをとらえてくれているのは、いいなと思いますね。僕らは、このシーンが起きているその最中は、そこまで重要だとは思っていなかった。映画をつうじて、けい子さんが僕らを送る場面に出会い直した気持ちがします。小森さんはあのとき僕らの後ろからついてきて撮ってくれていたから、けい子さんの言葉を拾ってくれていて、あのとき気づかなかった発見があったんです。けい子さんはお元気そうな様子に映っているけれど、暮らしが回らなくなってもいました。いつ会えなくなるかわからない、という気持ちはお互いにあったと思います。小森さんはそこをちゃんとすくいあげて撮ってくれていたなと感じています。

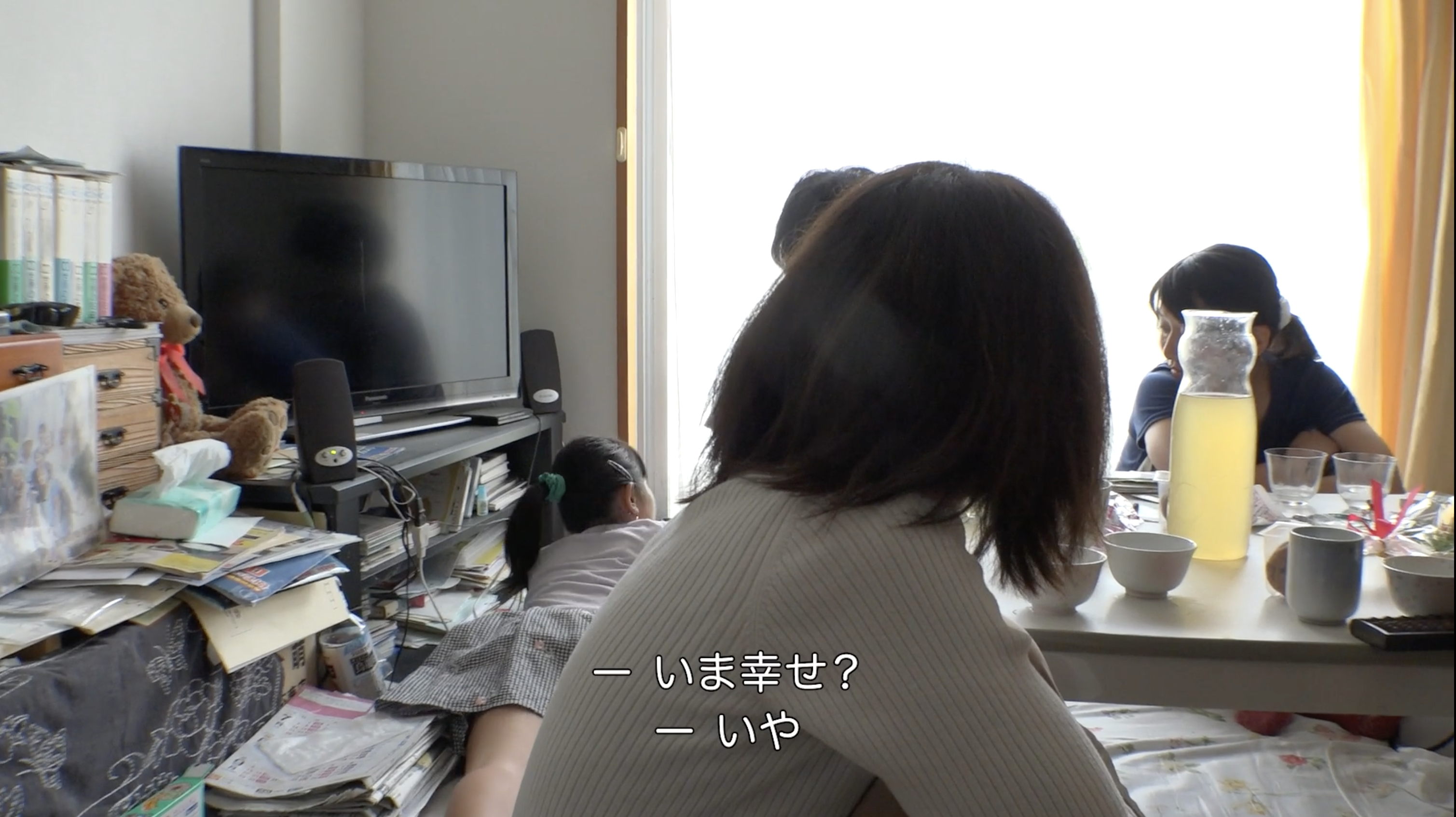

高森:けい子さんの存在ってすごく重要だなと思いますね。けい子さんをとらえるショットと、けい子さんにとっての大切な曲である「青い山脈」が、映画としての『ラジオ下神白』の表現を支えている。最初にけい子さんが出てくるシーンで、彼女は自分の生きてきた時代を「かわいそうな時代」だといっています。けい子さんはその後に続くやりとりで、小さな女の子に「いまの時代は幸せよね」といって、女の子は「いや」とこたえる。とてもいいシーンです。

©KOMORI Haruka + Radio Shimokajiro

私は、けい子さんが「かわいそうな時代」と言ったことと、アサダさんが活動を言葉にして話さなきゃいけない状況を重ねて考えられるように思うんです。けい子さんが言葉にすると「かわいそうな時代」という時期を伴奏していたのが「青い山脈」なわけですよね。もちろん、「青い山脈」は彼女の生きかたをすべて代弁してくれているわけじゃない。ただ、この曲をとおして「かわいそうな時代」という言葉にひっついた意味だけじゃない彼女の暮らしを想像できるように思うんです。そう思うと、音楽CD『福島ソングスケイプ』や映画『ラジオ下神白』の表現は、作品に映し出されたものだけではなくて、その外側を想像できるような残しかたを試みているように思います。けい子さんとアサダさんたちが暗闇のなかでお別れするシーンでは、アサダさんが「手振ってる」とつぶやいています。でも、手を振るけい子さんは映っていない。それが映っていないことが、言いかたが難しいけれども、映画的だ、と思うんです。一番映したいシーンが映っていない、ということが映っている、としかいいようがない。このアンビバレントな状況をまざまざ知るようなシーンだと思います。どういうふうにしたら、映像に映っていないものを想像できる作品がつくれるのか。言い換えると、残っているものの外側を想像するような残しかたというのが、「分有」を考える鍵になると思ったのですが、アサダさんがこの映画を見るなかで、残っていないものを想像するシーンはありましたか。

©KOMORI Haruka + Radio Shimokajiro

アサダ:この活動の体験者でもある僕がこの質問にこたえるのは難しいですね。たぶん高森さんのこの問いは、自分の体験と残された映像のあいだに差があるか、といったような話ではないですよね。僕自身、自分自身が頭の中で考えていたかもしれないことと、実際にやったことが曖昧になっているんです。体験とはなんなのか、ということになってくるんですけれど。

高森:いまめちゃめちゃ想像できたのは、アサダさんが誰かの話を聞いているときに、毎回、次に自分が繰り出す言葉を数パターンぐるぐる考えている様子です(笑)。アサダさんの体験って、ありえた選択肢の言葉、場面も全部、「あったこと」として頭のなかに入ってるんじゃないですかね。

アサダ:そうそう、たぶんそういうコミュニケーションをとってるんだと思います。いま、めっちゃうまいこといってくださったと思っています。なかったことも「ある」になっている。妄想と現実が混ざっている。けれど、映像というものは、メディアの性質上、現実にあったことを映しとろうとする。ちょっとここが重要だと思うので補足すると、けい子さんが「かわいそうな時代」と言うシーンに映っていたあの女の子ですが、映画では詳しく触れられてはいないですよね。本当はあのとき、その子の名前が呼ばれているんですが、個人情報の関係でカットしています。小森さん的には言われたくないことかもしれないけれど、ちょっと不思議な編集になっている。けい子さんが「いま幸せ?」というときに、実は音声も切れていたり、映像も切れている。あのシーンで名前を呼んでいるんです。あの女の子は向かいの永崎団地に住んでいる子で、僕らに懐いてくれて、ドラクエみたいに僕らのパーティに加わってくれていて。「お菓子買って」「買い物つれてって」とかいろいろいってきて、それなら活動手伝ってくれよと言って、彼女なりに手伝ったり手伝わなかったりしながら一緒にいたわけです。彼女も当然被災をしています。不思議な大人にたいして親近感を持っていて、あるとき加わって、あるときふっといなくなった。あの子は一体なんでいるんだろうっていうことは、映画としての説明はない。そういうふうに、彼女の存在ひとつとっても、映像の外側にいろんなものがある。最後のミュージックビデオのシーンで、あ、こんなひとも歌っているんだというのがわかると思うんですけど、あのかたがたにも当然、それぞれの語りがあるわけです。

現場で語りと出会ってきたなかですごく思うのは、あの場所には、映画には入りきらないほどの語りの渦があった。それは僕たちが取材をしたから「ある」というわけじゃなくて、しなくても当然「ある」とも想像できると思うんです。そういうことを僕は思うけれども、活動のなかにいなかったひとがこの映画を見て、また全然違ったかたちで想像力を飛ばす可能性がある。そういう可能性がひらくような仕掛けが表現にはあらかじめ埋め込まれているし、表現とはそういうものだと思うんです。なんというか、不完全なものを完全につくるというんでしょうか。想像する余地を残すことが大事だし、映画を見たみなさんがそう感じてくれていたらすごく嬉しいですね。

高森:その女の子の話、びっくりしました。あの子は別の団地からやってきた子で、ふっとやってきて、ついてきて、ふっといなくなったんだという。映像には、けい子さんの家で、その子が足の裏も見えるぐらいくつろいでいる様子、それくらいしかわからないんだけれど、よくよく考えると、なんだか気になる、ちょっと変なシーンだと思っていました。アサダさんの話を聞いたから言うわけじゃないんですけど(笑)、あのシーンはカメラが何台あるかちょっとわからなくなるんですよね。音のつなぎかたもちょっと不思議さがあって、たぶんきっと、ちょっと無理をしてでもこのシーンを残そうという、小森さんやプロジェクトのみなさんの思惑を感じたんです。こういう企てのもとでやるんだ、というような。共犯関係というんでしょうか。そういうのってすごく大事だと思いました。

高森:アサダさんは、さきほどおっしゃってくださったような、この女の子が別のところからやってきていた、といったような、いわば活動の種明かしをする、言い方はあれですがネタバレをするみたいなことについてはどんなふうに思っていますか。

アサダ:僕はありだと思っています。いわゆるネタバレっていうときの「ネタ」って、ストーリーの筋のことですよね。それがバレたとしても、映画が面白くなくなることはないじゃないですか。だって、映画ってストーリーだけを見ているわけじゃない。誰かがその映画について語ったり、批評したりするときに、最低限伝える必要があることなら、それが「ネタバレ」になろうとも、どうぞ言ってくださいと思いますね。『ラジオ下神白』について話すとき、僕だけで話すときと、小森さんが入るときと、また違った言葉になってくると思いますけれど、僕個人としてはこういうふうに話すのはありだと思っています。

佐藤:今回のトークの核心に近づいている気がしますね。この映画には、いわゆる「震災」とか、いわゆる「被災者」とか、そういう枠組みを静かに越境するということが起きていると思います。ひとりひとりが、ひとりひとりのものとして、出来事を考えるということを可能にしている。「災害」は俯瞰的に構造として語ることもできるけれど、ここではひとりひとりの視点から語ろうとしている。永崎団地の女の子の話がでましたけれど、映像でもわかるとおり、道路を隔てて、県営の下神白団地と、市営の永崎団地があるわけです。県営というのは、いわゆる原発事故によって避難をせざるを得なかったひとたちが住む場所で、市営というのは、いわき市で地震や津波の被災をしたひとたちが住む場所です。建物ができる段階から、地域のひとたちもそういう分けかたをしているのだということはわかっている。その状況になったら、コミュニティが分断されるんじゃないかという懸念はあったし、そこをどう越境するのかという行政的な課題があった。ただ、住民のみなさん自身が「越境したい」と思っていたかというと、そうではない部分もある。そういうときに、コミュニティを支援してもしきれないというか、最初の話に戻るようですが、構造的にジレンマを抱えるような状況があったわけです。映画では、クリスマス会の曲順をどうするかであったりとか、仮設を何度も転居してきたひとの語りであったりとか、そういうかたちでふっと、こういう構造が見えるわけですが、これを真正面から議論することだけが、この構造を考えることになるのかというのは、あらためて考えさせられますね。

アサダ:2018年に地元の福島テレビが「見えない壁」というドキュメンタリーをつくっていて、それがまさに、永崎団地と下神白団地の分断をテーマにしています。(注7)そこでは、映画にも出てくる永崎団地の藁谷会長をはじめ、住民のみなさんが個人同士でつながりあって、分断を超えようする様子が描かれている。このドキュメンタリーは、ジャーナリズムの観点から大事だと思いますが、経験を「共有」ではなく「分有」するということを考えると、強すぎるようにも感じます。今日の議論のなかで考えたのは、個人の経験を安易に知恵化しないのが「分有」じゃないかということです。たとえば、永崎団地と下神白団地が分断している、という構造を考えようとして、それを問題として「共有」をしようとすると、じゃあ分断しているんだから橋をかけましょう、という話になると思います。橋をかけるならば、できるだけ大きな広い橋をかけて、「ああ、これで大丈夫ですね」とみんなで確認したいと思うんです。一方で、「ラジオ下神白」がやっているのは「もぐらの穴」なんですよね。地下に潜って、ひとり通れるかくらいの細いトンネルをつくっていく。もぐらなりのやりかたなので、たくさんのひとが渡ることはできない。ただ、いろんなところに穴をいっぱいあけている。「共有」と「分有」を考えるときに、こういうイメージは見取り図になるかもしれないなと思いましたね。

佐藤:「多孔的」という言葉が浮かんできますね。いっぱい穴があいていて、思わぬところとつながっているというような。ちょっとここから、会場からのコメントを紹介したいと思います。「共有はひとつのものをみんなで一緒に所有する、分有は分けたうえでそれぞれで所有するという違いがあると思います。その意味で、分有は共有の強制力、押し付け感を減じる可能性があり、ラジオという形式がそれをよく体現しているように感じました」。回答をいただいた感じがします。

アサダ:ありがとうございます。たしかに、ラジオは個人に寄り添うメディアかもしれないですね。

佐藤:「最初にラジオというメディアを選ばれたきっかけ、理由などはありましたか」という続きがあるんですが、別のかたからも「ラジオをCDにして配ると思いついたきっかけは。何度でも聞ける、CDにして配れるという利点以外に、なにかきっかけはありましたか」という質問が来ています。なぜ「ラジオ下神白」だったのか、ということだと思うのですが、いかがですか。

アサダ:ラジオ的なことしよう、と思ったのは今回がはじめてではないんです。僕自身、ラジオ的な演出として、音楽と語りを混ぜるということをいろいろな現場でやってきました。それは表現者として、音楽をやるということと、言葉を生み出すということを交差させる方法として、ラジオというメディアに関心が向いていたからです。ただ、だからといって、今回のプロジェクトは当初からラジオをしようとは思っていなくて、下神白に通いはじめてだいたい3ヶ月後くらいにラジオにしよう、と決めたんです。ラジオにしようと思ったのは、もし物理的に通えなかったとしても、もっといえば、通ったとしてもそこで誰かに会えなかったとしても、電波のように届く、相手のことがほんのり体感できるものがあればいいなということでした。最初はFMトランスミッターで電波を飛ばそうかとか、そういうことも考えたのですが、エリアが広くて全然無理だなと。それなら、それを逆手に取って、CDというメディアに落とすことで、これを配るために会いに行けるよね、物理的なモノをともなうからこそ、会えるよねということで、こういうかたちになっていったんです。こういう経緯で、ラジオというフォーマットと、つながりかたがあの場所に馴染んでいきました。

佐藤:「神戸でも思い出の機能として懐メロが機能した」というコメントもありますね。「20年経っても同じように機能するのだろうか」という問いもありますが。音楽を使うというときに、そこにある権利関係をどうするか、という実務的な問題がありますよね。

アサダ:これを言い出すと2時間コースになってしまうのですが(笑)。

佐藤:たしかにそうなりますよね(笑)。これから、この「災間スタディーズ」というシリーズをやっていくなかで、アートや表現という言葉が出てくるときに、それらが射程とするのは、その言葉が想起させるゼロから何かを「つくる」とか「生み出す」ということだけではなくて、いまあるものを「使う」であったり、「使いこなす」といった意味の創造性が入ってくるんだろうなと思いますね。

佐藤:これはみなさん思うところかもしれませんが、こういうコメントが来ています。

「支援ではないかかわりというところに、ひととひととが生きていく可能性を感じます。ただやはり、支援ではないかかわりの手前に、支援も必要なのではないかと思います。みなさんは、支援と、そのはざまをどんなところに感じているとお考えでしょうか」

宮本さんから、支援ではないものと、支援、そのはざま、どんなふうに考えますかね。

宮本:被災地でよく議論になるのは、「エンパワメント」と「保護」。この2つを大事にしようということがあります。これは別のことではなくて、グラデーションでつながっているんだと。そのひとが本来持っている力を大事にするんだけれども、つねにそのひとがその力を発揮できるとは限らない。そうじゃないときは、「保護」、これはあえて「保護」という言葉を使っていると思うんですが、ボランタリーではないかたちで、法律などの公的な枠組みで、きちんと支えないといけない。それがベースになって、はじめて「エンパワメント」という局面があるんだろうというのは議論になりますね。

佐藤:支援のはざま、ということを考えながら『ラジオ下神白』を見ると、時間をかけることと、いろんなやりかたがある、ということが関係するんじゃないかと思いますね。ひとつの支援は、それひとつで成り立っているのではなくて、その支援は他の支援がいくつもあるからこそ機能する。それは、時間をかけることで積み重なっていく。アサダさんが下神白に通う、ラジオCDを配る、バンド活動が生まれる、といったように、この活動ひとつとっても、いろんな活動が次々に生まれて積み重なっている。それは、時間をかけることでできたといえますよね。複層的なものとして活動を見るということが大事だと思いますね。

これはアサダさんへの質問として来ているものですが、「被災後の現場になぜ興味、関心を持ったのでしょうか。被災地だからなのか、そうではないからなのか、どこを自分の現場にするのか、その観点をお聞きしたいです」とのことです。震災というきっかけがあったことはもちろん大きいとは思うのですが、アサダさんは普段、「支援」という言葉が使われるような、福祉の現場に入られていますよね。下神白という現場は、被災地特有のものとしてとらえているのか、それとも、「支援」の現場とつながっているのか、そのあたりはどのように考えていますか。

アサダ:宮本さんがお答えくださっていた、僕たちがやっているような支援の手前の支援、つまりは「保護」ということについては、おっしゃる通りだなと思うんです。でも、この議論に向きあおうとすると、「支援」ってなんなのか、ということを問わないといけないとも思うんです。「保護」のような制度化されたものと、「エンパワメント」のような、日常を支えるコミュニケーションがあり、それはグラデーションであって分けられない、というのは大前提だと僕も思います。ただ、どっちが先か、後か、というのは結構答えるのが難しいんじゃないかとも思うんです。なぜならそれは、繰り返しになりますが、「支援」ってなんなのか、ということに答えるのが難しいからです。

持って回った言い方になってしまうかもしれないですが、僕らの活動はなんで「ちょっと変わった支援活動」って言われるのか、ということを考えるんです。あれを、「ちょっと変わった」ものではなくて、まさしく支援活動だよね、というひとがいてもおかしくないはずなんです。変わっている、オルタナティブである、ということも言わなくてもいいようになるかもしれない。ひととひとと語らったり、誰かを気遣ったりするような支援を、音楽をとおしてやる、という意味で、「ラジオ下神白」は珍しいかもしれない。ただ一方で、対人援助だったり、行政サービスとつなげる活動だったり、そういう、いわゆるスタンダードな支援も同時にやっているんです。映画のなかでもその様子は映り込んでいるんですが、よくよく見ないと気づかないと思います。でも、ここで言いたいのは、困り事を拾って、社協に繋げてきた、ということをやってきたよ、ということではなくて、そういうことと、ただ単にみんなでしゃべっているということは、やっぱり地続きだということなんです。それらは地続きであること、頼まれるかどうかにかかわらずにあること。そういうものだと思うんです。ただ、「支援」という言葉だけを考えると、制度化されたイメージが先にくるように思うんですが、最初からそうだったわけではないと思うんです。

支援が平等に行き渡るためには、制度化しないといけない。ただ、そういう制度化された福祉サービスが入口で、それが当たり前になると、その枠組みでしか支援を見ることができなくなるように思うんです。それは、僕自身、障害福祉の現場で働いていたときに感じていたことでした。福祉サービスの枠組みにとらわれるんじゃなくて、その枠を使いこなして、勝手なことをやる。音楽をやったりダンスをやったりすることで、そういう枠にとらわれていた状態から、ちょっと回復できるように思うんです。その枠組みも誰かが、先人たちがつくってきたんだよね、というふうに見えてくる。たしかに私たちは、「普通の支援」って必要だよねって言ってしまうけれど、その「普通の支援」自体はどこまでをいうのか、という問いが返ってくると思います。そう考えると、「普通の支援」と「ちょっと変わった支援」は、本質的には差がないんじゃないか、ということも思ったりしますね。

佐藤:これは「災間」の議論にもつながるところですが、ある問題、ある枠組みがどうなっているかを考えるときには、その問題設定自体、枠組みそのものを問うということになるということでしょうし、それ自体を変えていくということが活動の大事なところになるんだということですよね。

アサダ:さっきのご質問のシンプルな答えになるかもしれませんが、自分はなぜ福島が現場だったのかというと、支援活動と表現活動のはざまを考えたい、受けとめたいという思いがあったんです。あとは、その前に訪れた岩手県大槌町でなにもできなかったということと、李青さんから今回の現場をお声かけしてもらったということですね。活動の理論的な部分から伴走してくれるひとがいるというのは、すごく安心感につながりましたね。李青さん、りんごさん、しおりさんなど、あらかじめ準備してくれていたひとがいたというのが、あの現場に通い続けられた正直な理由ですね。

佐藤:「使いこなす」という言葉を使うなら、なにかを「使いこなす」ためには、ひとりでやるだけではなくて、いろんなひとと一緒にやることが大事なのかもしれませんね。表現やアートといった場合、自分の内側から、ひとりきりでなにかを出す、というようなイメージがどうしてもあるように思います。ただ、実は、一緒にやるというのもやりかたとしてあって、アサダさんの活動もそうなのだと思いますね。

最後に、まとめ的なコメントとご質問を紹介します。

「カメラを意識しない会話の記録のなかから、そのかたひとりひとりが生きてこられた一方で、災害後になんで生き残ったのかという思いを抱えているかたがたに光を当てる可能性を感じました。余白やあいだの可能性をどのようにお考えですか」。

今日の話には、「ちょっと変わった」とか、いろんな選択肢があるとか、そういう言葉が出てきたと思います。それぞれ、このご質問に答えるようなかたちで感想をもらえればと思うのですが、いかがでしょうか。

宮本:余白やあいだ、ということと、このシリーズの副題になっている「分有」につながりがあると思っています。「分有」の僕なりの理解としては、この映画を例にとるなら、「共有」というのは、「青い山脈」っていう歌があって、それはこういうメッセージだから、このメッセージを共有しよう、ということですよね。それにたいして「分有」は、「青い山脈」という曲にたいして、東京を思い出すひともいるし、亡くなったじいちゃんのことを思い出すひともいる。こういう、「共有」と「分有」のとらえかたはありえると思います。ただ、それはまだマイルドな「分有」のとらえかたです。もともとの「分有」という言葉は、「青い山脈」という曲さえも存在せず、しかしつながっているという、もっとラディカルな関係を意味していると思います。

「分有」の議論は、記憶というよりも、ひととひととの関係、存在にかかわる議論で、端的にいうと、ナチスにならないような共同体はいかに可能か、という出発点がある。徹底的にシェアすることと、一方で、今日アサダさんがご自身の活動を「橋」じゃなくて「モグラの穴」として例えてくださって言い得て妙だと思いましたが、余白でもって、「無」でもってつながるのがありえるんだ、じゃあありえるならどうやって、ということが「分有」なんです。で、そう考えて、もう一回「青い山脈」に戻ってきたときに、でもやっぱり、音楽でつながるんだとも思います。

ただ、この映画における「分有」を考えるうえで大事だなと思うのは、「さよなら」のシーンだと思います。ひとと会うとき、会っているそのときより、「さよなら」のときを覚えている。「分有」の議論では、自分自身が生まれ落ちるときと、亡くなるときは経験できないことがベースになります。誰かにみとってもらわないと、それは経験できない。そういったことを考えると、この映画における音楽でつながる、言葉を超えてつながるということは、もちろん大事なんだけれど、あの、「さよなら」でつながるというのはどういうことなのか、ということを宿題にしたいなと、今日は第0回目なのでそんなふうに思いました。

高森:「分有」の考えかたは、宮本さんのいうマイルドなとらえかただと、音楽でむすばれるとか、わかりあうとか、そういうとらえかたになるけれど、本来の「分有」は、誰かと別れる瞬間のように、人間の生や死にかかわることなんですよね。私たちは誕生日をお祝いしたり、追悼式に出たりして、生まれ落ちることと死にゆくことを経験しているかのように思っている。ただ、私の誕生と死は、私自身では経験できない。一方で、共同体として、それらを誰かが見ていて、誰かが経験してくれている。これが「分有」のキモなんだと思います。

宮本さんの感想を聞いて、『ラジオ下神白』では、それがもっともあらわれているのが、けい子さんの「さよなら」のシーンだとあらためて思います。けい子さんが手を振る様子は映画に映されていないし、もちろん、彼女自身もまた、自分が手を振る様子を見ることはできないわけです。だけれども、この映画を見るひとは、たしかに「さよなら」をしたんだ、ということがわかる。この出来事は一体なんなんだろうっていうのが、「分有」を考えるためのヒントになるんじゃないかと思います。「わかりあえたね」「そうだね」というやりとりとは違う、ある種の諦念を伴うことからはじまる創造性があるんじゃないでしょうか。今日、これから考えるためのヒントをいただいたので、次の第1回目が楽しみです。

アサダ:お二人の言葉を聞いていて、なぜ余白がいるのか、隙間が大事なのかというのは、自分が自分だけではできていない、ということなんだと思いました。複数性としての存在、といえるかもしれません。ナチスのような共同体の問題を考えると、容易には流れに乗らない、引っ張られないような強い個人というのが求められるかもしれませんが、自分というものにはそもそも自分以外のものが含まれている、内部に外部がある、という視点をもつことも大事だと思うんです。これは、今日の話の、音楽や映像の外部、そこに映っていない、残っていないものというものについてのパレフレーズともいえますね。

外がつねにあるからこそ、不安もあるけれども、だから楽しい。ひとの実存、ひとが生きているということを考えるとき、余白や隙間はあって当然なんだけれども、僕らが「普通に」「ちゃんと」なにかをしようとするときには、それらがないこととして扱うことがあまりにもスタンダードになっている。僕は本当は、わざわざ余白が、隙間が、というふうに言わないでもいいんじゃないか、という気持ちも一方であります。ただ、ひとの存在にはそもそも余白や隙間があるわけで、そう考えるほうが、豊かであれると思っています。今日、この映画をつうじて議論ができて良かったと思います。

佐藤:われわれがこれからやっていく「災間スタディーズ」は、何かを投げかける場だと思っています。この場をつうじて、みなさんの回答や、あらたな問いが生まれたらと思っています。ここでお答えしきれませんでしたが、「コロナ禍で会いに行けないなかでどのように活動を続けていくのか」という質問もいただいています。『ラジオ下神白』の最後はコロナ禍の状況でしたが、次に上映する映像にもつながる話だと思います。『コロナ禍における緊急アンケートコンサート──「声の質問19 / 19 Vocal Questions」』は、声や音楽をキーワードに活動してきたアサダさんが、コロナ禍のなかでどうやって場をつくるか、ということを考えるなかで編み出されたものです。こちらも引き続き、ご観賞いただければと思います。ということで、まずはこのトークを締めさせていただきます。アサダさん、みなさん、本日はありがとうございました。

第一部の上映会の様子

̄

注1:「災間」という言葉は、仁平典宏「〈災間〉の思考──繰り返す3.11の日付のために」、『「辺境」からはじまる──東京/東北論』、赤坂憲雄・小熊英二編著、明石書店、2012年、が初出となる。注2:宮本匠「地の底から見いだす災間の社会を生きる術(すべ/アート)」Tokyo Art Research Lab、2022年1月28日。 https://tarl.jp/review/text_miyamoto/

注3:〈記憶・歴史・表現〉フォーラム「someday, for somebody いつかの、だれかに 阪神大震災・記憶の〈分有〉のためのミュージアム構想|展 2005 冬 神戸」、2005年1月14日-23日、CAP HOUSE。

注4:カタログのPDFデータは、神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ「震災文庫」の以下のページからダウンロードできる。https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/eqb/0100055835/

注5:ラジオ下神白(企画)『ラジオ下神白 あのとき あのまちの音楽から いまここへ 2017-2019』、2020年、公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京。ドキュメントは以下ウェブサイトからダウンロードできる。https://tarl.jp/archive/2019_astt_shimokajiro/

注6:小森はるか「“さよなら”はしません-ラジオ下神白の編集を振りかえって-」NOOK LETTER、8月号、2023年。https://note.com/nook_tohoku/m/md1fc038f5632

注7:福島中央テレビ『NNNドキュメント’18 3.11大震災シリーズ(84)見えない壁──福島・被災者と避難者』、2018年2月11日放送。