2018/1/23

イベントレポート

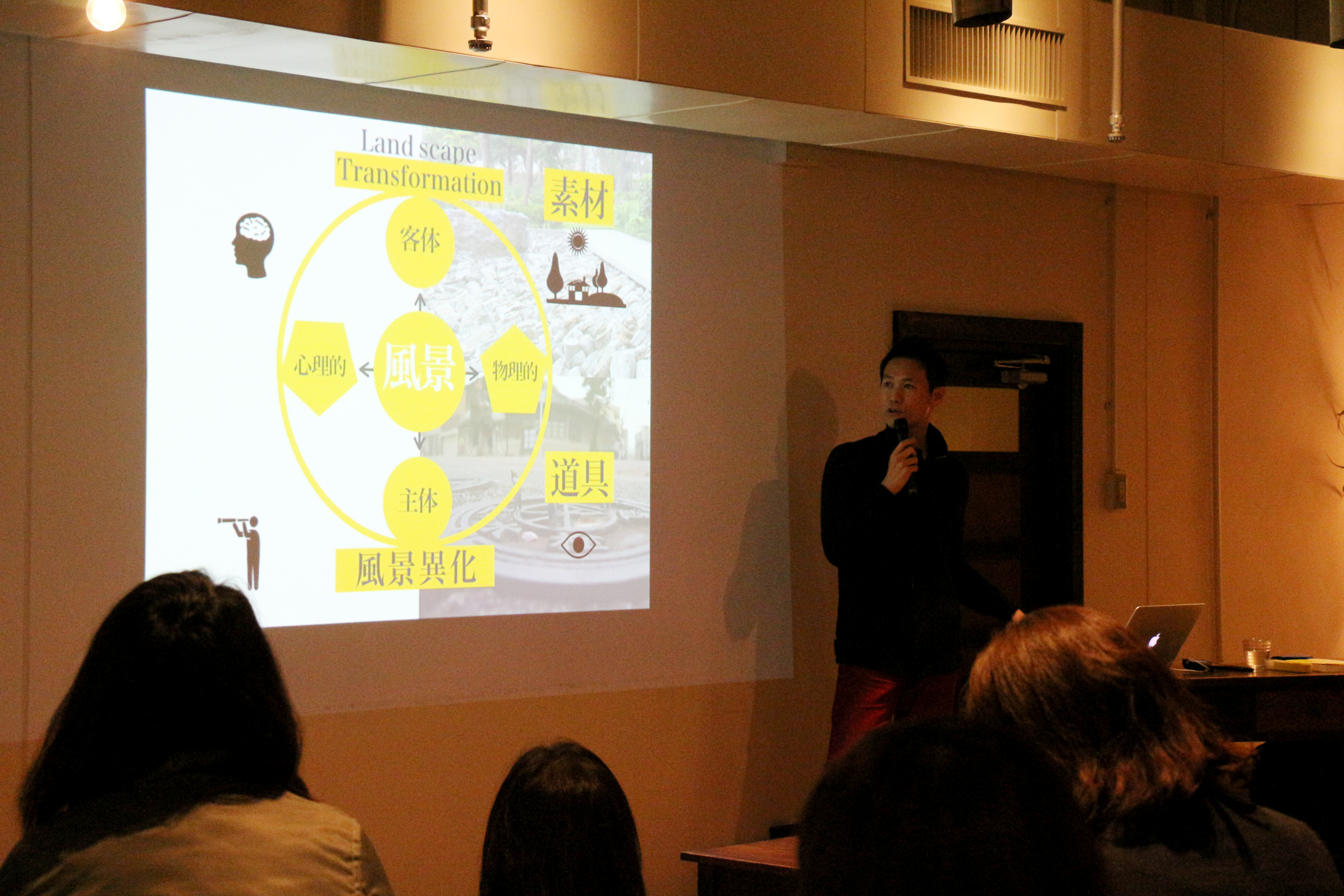

11月29日(水)、ランドスケープアーティストのハナムラチカヒロさんをお招きして、キイトナイト19「まなざしのデザイン」を開催しました。風景異化をキーワードに、私たちが普段見ている“モノ”ではなく“モノの見方”を設計する「まなざしのデザイン」について、ハナムラさんが公共空間で実際に取り組んだ事例を紹介しながらお話ししていただきました。

|

|

今回のトークのテーマでもある「まなざしのデザイン」とは、風景を眺める側である“自分”の想像力を、様々な方法でデザインしてあげること。枯山水の砂や小石を水面に見立てる文化があるように、日本人は昔から見立てが得意です。自分で「風景の補助線」を引いてあげることによって、モノの見方を変えることができるのです。風景は「誰か」が「眺める」ことで風景になる、つまり自分と環境との関係性が風景を生み出しているのだとハナムラさんは考えます。ランドスケープデザインというと、環境そのものをデザインすることを指すと思いがちですが、“自分”をデザインすることで、無意識下に埋もれて固定されてしまった「まなざし」を再び風景に異化することができるのです。

では、この考え方はどこで活かすことができるのでしょうか。

それは、街、災害現場、貧困の現場といった問題のある場所。「こんな所でアートを目にするはずがない」と思っている人々のほうが、実は芸術的なものを必要としているのです。ハナムラさんはここ数年、病院でのアートの実践に力を入れています。その中のひとつが「霧はれて光きたる春」という作品。人々が毎日当たり前のように通り過ぎているため、固定化されてしまった病院の縦穴(建物の中心部にある大きな吹き抜け)を利用して、風景を異化する、つまり「まなざしをデザインする」という試みです。縦穴の下から霧を噴出し、その霧が晴れるころに空から大量のシャボン玉を降らせます。すると、そのとき病院にいる人たちがみな、その存在すら気に留めていなかった縦穴に一斉に視線を向けるのです。人種、役割、いろいろな壁が全て取り払われた状態。それはすなわち、「自分がどう見られているか」を全く考えていない状態です。そのような人々が空を見上げる美しい姿には、きちんと意味があります。これは単なるシャボン玉を見る作品ではなく、人々が平等になる瞬間を生み出す作品なのです。

このような取り組みに光が当たることによって、ほかの病院でも「このような企画ができるかもしれない」と勇気を持つことができ、人々が未来の可能性を想像することができるのです。

|

|

まなざしは、生成と消滅を繰り返しています。「未知」の風景が「既知」になることでまなざしは消滅してしまいますが、これをまた「未知」化することでまなざしが生まれます。風景という言葉を使っていますが、これは「価値」や「世界」といった言葉に置き換えても成立することで、まなざしは常に構築されたり解体されたりしているのです。そして、この構築を行なっているのがデザイン、解体を行なっているのがアートだとハナムラさんは語ります。問題や課題を解決し、何かの役に立たせよう、機能をもたせようというものがデザイン。どんなに美しい椅子を作ったとしても、座ることができなければそれはデザインとして成立していません。しかし、アートの側面から見た場合、実用性や有用性といった点は重きを置くところではありません。アートとは、私たちに疑問を投げかけてくる存在です。たとえ座ることができない椅子ができあがったとしても、それが「座るとは何か」を問いかけているのであれば、その椅子はアートになりうる可能性を秘めているのです。

|

|

一見、価値や意味がないように見えるものの中にそれらを見つけようとする行為は、誰にでもできることですが決して簡単ではありません。私たちの心は「常識」「欲望」「理念」といった多くのものに囚われていて、それらが考えを固定化することによって、自分の都合に合わせて世界を捉えようとしています。そして、人々がそれぞれ自分の欲望をぶつけ合ってしまわないようにするために、法律や倫理観、いわゆる世間体と言われているものといった「自分を外からまなざしているもの」の存在がありますが、経済の損得を優先させることでこれらの存在をないがしろにしてしまえば自分の心には「欲望のまなざし」のみが残ってしまい、余裕のない、自分のことしか考えない人間が生まれてしまいます。ですが、人間は一人で生きていくことはできません。ゆえに古来から、人の正しくあるべき姿を教える「宗教」と人はどうすればより美しく生きることができるかを示す「芸術」の2つがあり、これが前法律等と合わさることで人間の生きる指針になっているのです。一方で、今では宗教の役割が衰退してしまっているのが現状です。そこで、宗教の代わりに芸術の力で人々の倫理観を取り戻していこうと考えたハナムラさんがプロデュースした作品が「モエレ星の伝説」。この企画は、札幌にあるモエレ沼公園を舞台に行なわれる花火大会を“物語花火”として演出したものです。年に一度、モエレ沼公園に星空が降りてくる日にさまざまな妖精たちが集まるという架空の神話をストーリーとし、途中、参加者がアクションを起こす場面を随所にちりばめながら物語は進んでいきます。単に花火を観るだけでは、人々の中には何も残りません。ただ「花火を見に行く」のではなく、この1日があったことによって残りの364日の意味がガラッと変わってしまうほどの力を持った非日常を体験しに行くことが重要で、思い出に残るのは「自分が何かを与えたとき」。私たちの価値観やものの見方が、世界を作っていくのです。

|

|

ハナムラさんの視点がぎゅっと凝縮された講演のあとは、参加者同士が数人のグループに分かれて講演内容を振り返るフリートークの時間を設けました。みなさん思うところがたくさんあったようで、身振り手振りを交えながら周囲の方と熱く語り合っていました。

続く質疑応答でも、積極的に質問が飛び交いました。

授業に対する生徒のまなざしや、学校に対する世間のまなざしを変えていきたいと思っている、という教育関係者の方の意見に対しては、昨今の勉強のあり方を問うハナムラさんの考えを語っていただきました。勉強した結果によって大学が決まるのに、その大学のために必死に勉強するというように、今は目的と結果が反転してしまっている教育が目立ちます。学校で聞く授業だけが勉強ではなく、たとえば父親と一緒に行ったプラネタリウムで星を覚えるのも勉強です。これからは、答えを教える教育ではなく、問いを立てる教育が必要なのです。いまの学校教育の外側に、そのヒントがあるのではないでしょうか。

最後に、ハナムラさんはご自身の役割を「旅人」に例えました。旅人は、地域のルールの外側にいる人間。いろいろな地域を見てきた旅人は、その地域でおこなわれていない新しいことを知っているのです。旅人は、他者として地域の人々が見えていないものを指摘し、何かを渡してあげられる役割を持っているのだといいます。つながっていないからこそ、直接声を届けて地域や人をつないでいくことができるのです。

自分が変われば、世界も変わる。見えているようで見えていなかった、自分と環境との関係を見直すことができる貴重な時間となりました。